|

« Infiltrer le système de la

publication »

|

|

photo : Sophie Zhang

|

Nelly Kaprièlian (Les Inrockuptibles) - Quand et

pourquoi êtes-vous devenu éditeur?

Philippe

Sollers - Quand je

me suis rendu compte, après avoir eu un très grand succès (avec Une curieuse solitude, 1958 - ndlr) très

jeune, à 22 ans - ça me paraissait très suspect -, qu'il fallait infiltrer le

système de la publication. Bien m'en a pris car je peux dire aujourd'hui que si

je n'avais pas joué ce jeu, d'abord au Seuil puis chez Gallimard, je ne suis

pas sûr que je serais encore publié. Donc je m'auto-édite.

J'ai anticipé le fait que la

lecture allait disparaître. Et, d'autre part, c'était Folio qui m'intéressait

pour publier le projet encyclopédique que forment certains de mes livres (La Guerre du Goût, Discours parfait,

etc.), avec transformation de l'appréciation de la bibliothèque entière. J'ai

l'impression qu'on va vers une dévastation générale.

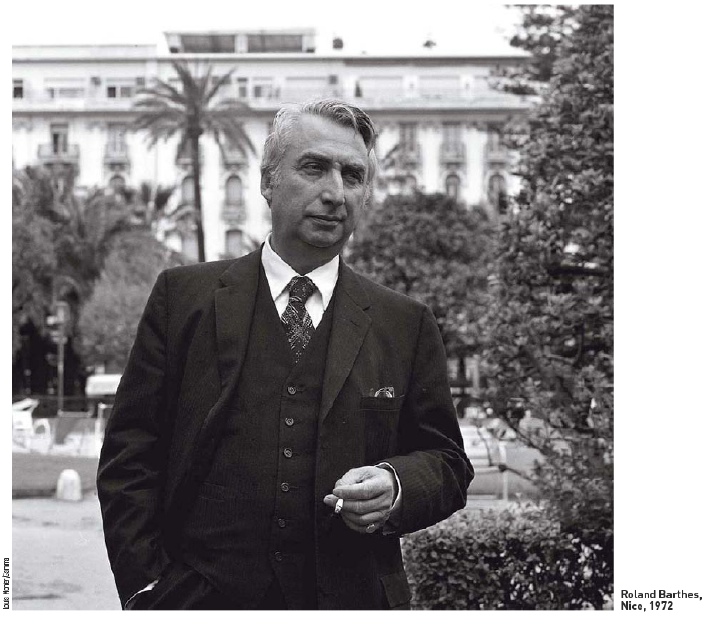

Mon projet est né avec Barthes, il

avait fait un très beau texte autour des planches de L'Encyclopédie de Diderot. On dînait souvent ensemble et il me

disait qu'il faudrait refaire l'encyclopédie. Il est mort en 1980 et j'ai suivi

le programme : il fallait refaire l'histoire avec un autre point de vue.

Vous

avez d'abord commencé à publier Tel Quel...

La providence m'aidant, j'ai

réussi à former une revue trimestrielle pendant vingt ans au Seuil qui

s'appelait Tel Quel et qui a fait

peur à tout le monde. La première fois que Foucault vient à Cerisy,

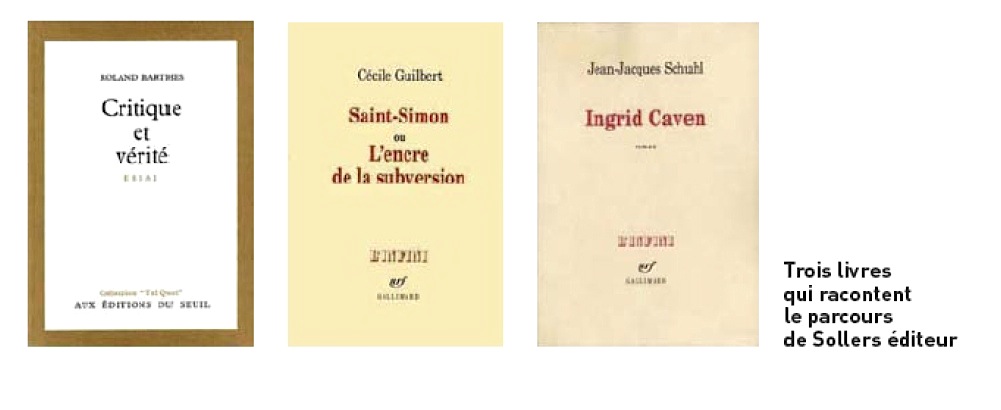

il est à peine connu, mais nous le publions dans Tel Quel ; Roland Barthes, avant d'entrer au Collège de France, est

critiqué partout, mais c'est moi qui publie ses livres, dont Critique et vérité, qui a créé une

polémique énorme ; à l'époque, personne ne connaît Derrida ou Kristeva, et

c'est nous qui les publions, tout comme des entretiens autour du Nouveau Roman,

etc. C'était une époque commençante qui allait vers une révolution, qui a eu

lieu d'ailleurs et qui donne aujourd'hui des frissons à tout le monde, c'est

Mai 68. Depuis, on va vers de plus en plus de régression : nous sommes dans une

époque réactionnaire comme j'en ai rarement connue. On assiste au triomphe du

capitalisme financier.

Quelles

sont les conséquences de notre époque sur la littérature?

Ça retombe en pluie fine. Surtout

en France, le pays de la Révolution et des Lumières. Les Français sont dans un

état pas croyable. En France, il y a une culpabilité profonde (Vichy,

Moscou...). Moi, je n'ai pas cette culpabilité et ça coûte très cher. J'étais

dans une famille anglophile et, pendant la guerre, l'Angleterre avait toujours

raison. Comme disait Hitchcock, je suis innocent dans un monde de coupables.

J'aime la poésie. La poésie est l'acte le plus innocent qui soit. Pas la poésie

des poèmes, la poésie de la vie, la poésie existentielle, le goût. J'ai depuis le

début tendu l'oreille ; comment c'est rythmé, comment c'est écrit, qu'est-ce que

le langage a à nous dire. Refaire la bibliothèque, la mettre en perspective, et

comme j'écris en français, je fais très attention à ce qui arrive à cette langue,

qui est le nerf même de la vraie pensée révolutionnaire.

Pourquoi

avez-vous créé L'Infini, la revue et la collection ?

Après que nos partenaires les plus

protecteurs, Barthes, Lacan, étaient morts, ça commençait à mal se passer pour Tel Quel, et puis j'avais le manuscrit

de Femmes à publier, et ça ne passait

pas au Seuil. Pourquoi? Parce que c'est plein de femmes, et qu'au Seuil, à

l'époque il y avait une telle pruderie. Je suis arrivé ici par Antoine

Gallimard que j'avais connu en 68, qui était et est toujours un ami. Je suis

d'abord passé chez Denoël, en décontamination, mais comme le roman a été un

best-seller, j'entre chez Gallimard en 1988-89.

Pourquoi

continuez-vous à être éditeur?

Parce que cela me maintient dans

un dialogue permanent avec d'autres auteurs et que cela m'intéresse beaucoup de

voir comment la transmission de la littérature s'opère malgré tout. Je fais de

l'édition pour aider des gens plus jeunes, car les plus intéressants ont entre

22 et 32 ans, après c'est pourri. Le seul miraculé du système, c'est Jean-Jacques Schuhl.

Qu'est-ce

qui vous donne envie de publier un texte ?

S'il y a une voix. Je reçois dix

manuscrits par semaine et c'est vu immédiatement, sur une page ou deux. On

ouvre un livre pour entendre ce qu'on dit et la façon dont c'est dit. C'est

acoustique. Il s'agit d'une intensité rythmique à travers laquelle quelqu'un

transmet une vision qui est la sienne. C'est faire une phrase : les mots dans

un certain ordre assemblé. Le grand maître du français, c'était Saint-Simon.

Que

pensez-vous de l'évolution de la littérature française?

Elle est en mutation de façon très

intéressante. Son risque, c'est de répéter toujours le même cadrage

naturaliste, social, car ça, c'est réactionnaire.

Pourtant,

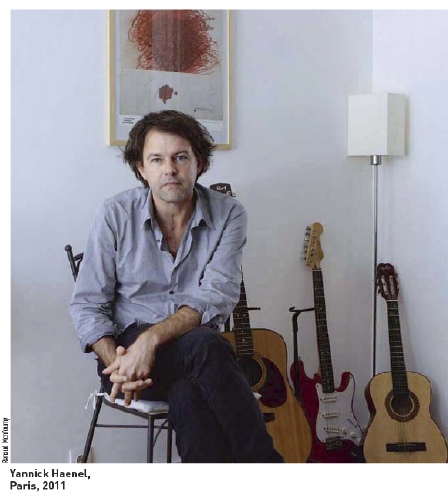

vous publiez à la rentrée Les Renards pâles de Yannick

Haenel, qui traite beaucoup de l'émigration...

Les

Renards pâles est un

livre révolutionnaire car il vous met en position de vous retrouver dans les

bas-fonds de la société. Haenel a une vraie vision de la société. Il écrit une

insurrection dans Paris qui est très anticipatrice, pour dire qu'il faut se

débarrasser de son identité – il y a cette scène où les personnages

brûlent leurs papiers d'identité. Aujourd'hui, vive Snowden ! Voilà un personnage qui mérite le détour et pourrait être au centre d'un

roman. C'est l'envers de l'histoire contemporaine, comme disait Balzac. Quand

on écrit sur l'envers de la société, il faut avoir des renseignements ultra pointus.

Quand Saint-Simon écrit sur Versailles, il est au courant de tout. Il y a eu

Mai 68 parce que la police de de Gaulle était très

mal faite et ne l'a pas vu venir. Depuis, que de progrès...

Comment

en est-on arrivé là ?

Montée révolutionnaire dans les

années 60, les années 70 furent des années de plomb, puis le spectacle a tout

envahi, et aujourd'hui c'est la dévastation généralisée. La normativité dix-neuvièmiste continue sous d'autres formes. Le Collège de

France, avant, c'était Barthes. Aujourd'hui, c'est Antoine Compagnon, plus du tout la même chose.

D'où

l'absence de vrai débat intellectuel ?

Mais je ne suis pas un

intellectuel. C'est la littérature qui m'intéresse. Ma conviction profonde,

c'est que la littérature pense plus que les philosophes.

La poésie

aussi. Je m'intéresse aux écrivains pour les aider à devenir ce qu'ils pensent.

Quelles

sont les rencontres les plus fortes que vous ayez faites?

Tout à fait au début, je m'intéressais

aux gens dont l'œuvre me paraissait injustement sous-évaluée et marginalisée.

Le premier, c'était Francis Ponge, avec qui j'ai fait Tel Quel. L'apparition la plus forte, ça a été indubitablement

Georges Bataille. Une présence extraordinaire. On est au Pré aux Clercs, à

prendre un verre; entre Breton, qui suivait une femme. Je vais le saluer car

j'avais été le voir rue Fontaine, et il me dit "Est-ce que ça n'est pas

Georges Bataille ?" Ils ne s'étaient pas revus depuis leurs brouilles

sanglantes et ils se sont serré la main. Les histoires

entre ces gens-là sont d'un romanesque absolu. Bataille, silence, voix très

douce, il était absolument délicieux. Il parlait très peu. On se taisait

ensemble. Ce qui peut être la plus merveilleuse des conversations. Je me

rappelle Beckett et Pinget se taisant ensemble pendant une heure et demie en

regardant un pot de moutarde. C'était une conversation extrêmement animée (rires).

Après, il y a Lacan. C'était

quelqu'un, vous comprenez. C'est toujours ça la question quand on rencontre une

personne : y a-t-il quelqu'un ? Je ne ratais ses séminaires du mardi pour rien

au monde. C'était impressionnant d'improvisation. Il se mettait à parler et il

pensait en parlant. D'habitude, les gens parlent pour communiquer, là, ça

n'était pas de la communication. C'est le plus beau théâtre que j'ai vu de ma

vie : la parole, les soupirs, les hésitations, les fureurs.

Et

Roland Barthes?

C'était un ami, les dîners au

Falstaff, les plans sur la comète... Sa voix me manque. Cela dit, on ne pouvait

pas parler de certaines choses. De femmes, par exemple. Ce qui, quand même,

était une partie importante de mon activité. J'ai eu une correspondance avec

lui. Sa mort m'a beaucoup chagriné : dans la rue, comme ça, en sortant d'un

déjeuner avec Mitterrand. C'est moche...

Regrettez-vous

d'avoir publié certains auteurs comme Marc-Edouard Nabe ou Philippe Muray ?

Pas du tout. J'ai publié le

meilleur texte de Muray, Le XIXe Siècle à travers les âges. Le problème, c'est quand il a

voulu faire des romans inaboutis qui n'ont pas marché, puis il s'est très mal

entouré, des gens comme Elisabeth Lévy, Aude Lancelin.

Marc-Edouard Nabe avait quelque chose, puis ça a été

un suicide. Stéphane Zagdanski aussi. Leur problème,

c'est qu'ils ont eu une mauvaise vie. La mauvaise vie, les mauvais partenaires,

on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais après les sanctions tombent: la

maladie, la marginalisation, on devient sous influence... Chez Muray, ça a été catastrophique.

Quels

écrivains vous ont marqué récemment?

Michaël Ferrier, que je publie :

un type très discret, qui est tout le temps au Japon - il a écrit Fukushima. Ou David di Nota, dont je

publie un livre à la rentrée : personne ne s'aperçoit qu'il existe et c'est un

tort. Il faut être capable de publier des choses très différentes. Être

éditeur, c'est avoir le don des langues. Frédéric Beigbeder,

j'ai publié son meilleur texte (Nouvelles

sous ecstasy). J'étais le premier à publier Emmanuèle Bernheim avec Le Cran d'arrêt, Catherine Cusset avec La Blouse roumaine, Philippe Forest.

Cécile Guilbert avec trois livres, deux Bernard Lamarche-Vadel,

et les deux premiers livres de Régis Jauffret.

Votre

plus belle surprise d'éditeur?

Jean-Jacques Schuhl avec Ingrid Caven.

Au début personne n'y a cru, et il n'y a eu qu'un tirage de 4 000 exemplaires.

Et puis, providence, le culte était là (Rose

poussière, Tetex n° 1), il a eu le Goncourt. Ça a

été une fête incroyable. Et le livre s'est vendu a environ 200 000.

Que

pensez-vous des prix littéraires ?

La France est un pays

d'institution, où la position sociale reste très importante. On ne peut pas se

déplacer sans qu'on vous demande votre passeport à tout instant. Les prix

littéraires font parti de ce système.

Que

pensez-vous de la critique littéraire aujourd'hui?

Elle n'existe pratiquement plus,

pas plus que la presse littéraire dans son ensemble. Moins il y a de

littérature, moins il y a de critiques littéraires, et plus la tyrannie peut

s'exercer. Et puis il y a l'incestuosité du milieu.

C'est sociologique. En France, l'identité sociale domine tout. La lutte des

classes reste une spécialité, aujourd'hui plus que jamais. Le système de

publication des journalistes a été mis en place au début par Françoise Verny,

chez Grasset, dans les années 70. C'était très simple : selon elle, si les

journalistes écrivent des livres, les journalistes rendront compte des livres qu'écrivent

leurs confrères, et ainsi de suite. Et la planche à billets était prête.

Philippe

Sollers

Propos recueillis par Nelly Kaprièlian

Les Inrockuptibles du 17.07.2013

|